DAOらしい運営とは?─タスクボード整備から始まった、日本DAO協会の土台づくり

DAOは、中央集権的な管理者がおらず、参加者が自律的に活動する組織だと思われていますが、

実際に運営してみると、うまく回らない場面にも出会います。

日本DAO協会でも、「活動が一部の人に偏ってしまう」「新しく入った人がどう関わればよいかわからない」といった課題がありました。

そうした運営上の課題に向き合い、誰もが関われる環境を整えるために、「タスクボード運用体制整備プロジェクト」を立ち上げました。

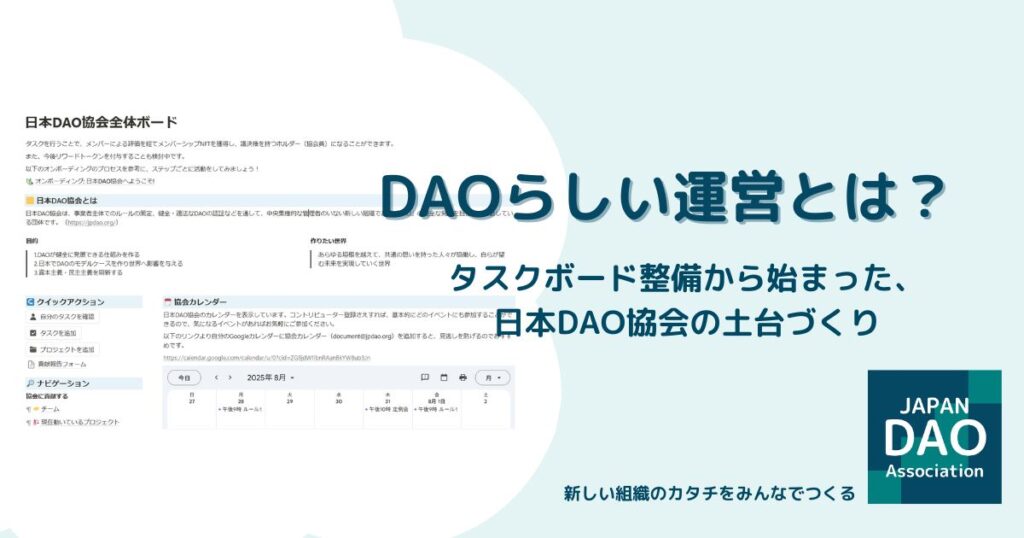

2024年8月から約半年間にわたるこの取り組みでは、「DAOらしい運営とは何か?」を問いながら、DiscordとNotionを活用したプロジェクト管理の仕組みをチームで整備してきました。

ここでは、そのプロセスと成果、そして見えてきた気づきをお伝えします。

※本コラムは筆者個人の視点に基づいたものであり、協会全体の公式見解を示すものではありません。

目次

スクラム勉強会をきっかけに始まったDAOらしい組織運営の探究

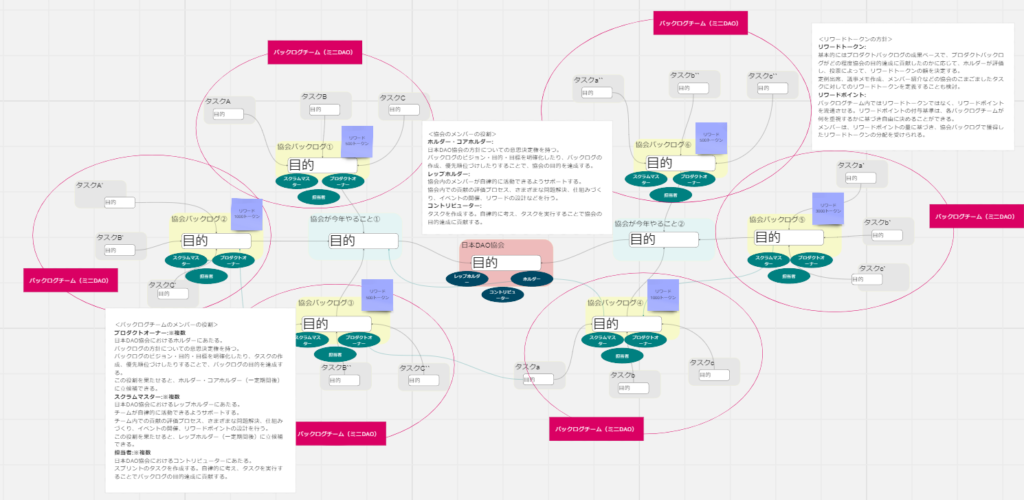

日本DAO協会では当初からDAOとしての運営を目指していたものの、「DAOとして運営する」とは具体的にどんな体制なのか、明確なイメージはありませんでした。

そのような中、2024年春にOSSコミュニティ出身のaraimonoさんが協会Discord内で開催した「スクラム勉強会」に参加し、アジャイル開発のフレームワークであるスクラムの考え方をDAOにも応用できるのではないかという可能性を感じました。

私はこの気づきをもとに、2024年5月に「組織設計ワーキンググループ」を立ち上げました。

「この組織の目的は何か?」「誰がどのような役割を担うのか?」

そんな問いを立てながら、DAOにふさわしい組織運営のあり方を探る取り組みでした。

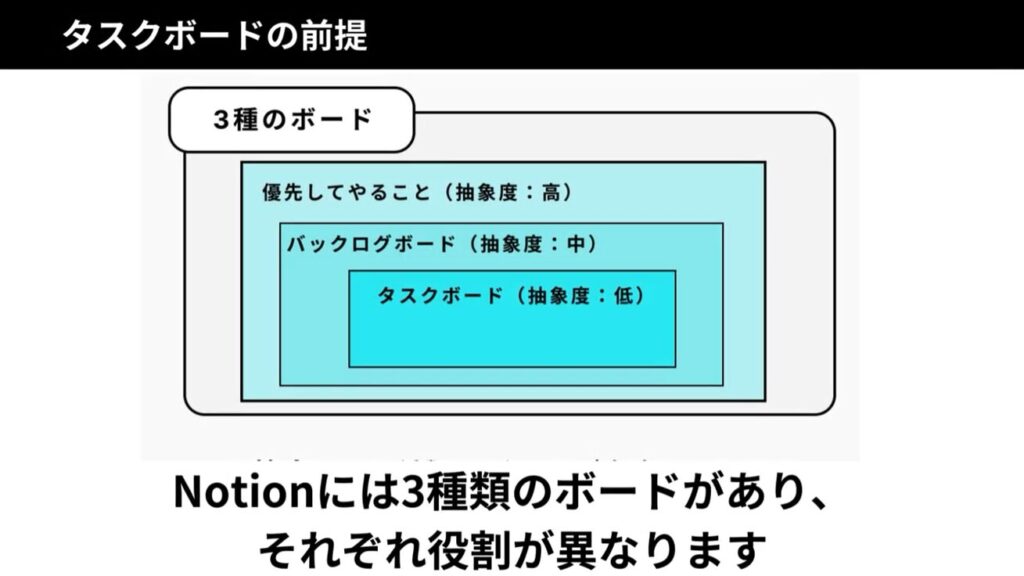

図1:組織設計ワーキンググループで検討した日本DAO協会の組織のイメージ

ただ、進めてみると、メンバー間の役割分担が曖昧なまま議論が進み、毎回いろんな人の意見を聞くうちに、組織構造から、ロールの定義、タスクの実施プロセス、リワードトークンの付与方法まで、スコープがどんどん広がっていきました。

私自身も、多くのことを自分ひとりで抱え込む状況になり、疲弊してしまいました。

そうした中で気づいたのは、協会全体として「やるべきことを見える化し、役割分担しながら実施するための仕組み」がないこと。

これが、新規参加者の参加のハードルを高め、一部のメンバーへ負担が偏る事態を引き起こしているのではないかと感じるようになりました。

タスクボード試行運用からプロジェクト発足へ

まずは、やるべきことを管理できる仕組みを導入しようと、Notionでタスクボードを作り、試行運用を開始しました。

最初はなかなか使われませんでしたが、説明会やもくもく会を通じて、徐々に関心を持ってくれる人が増えてきました。

Iijimaさんが使い方の動画を作成してくれたり、Yo-YoさんやAyaseさんと一緒にタスクマッチング会を開いたりと、協力の輪も広がっていきました。

図2:協会タスクボードの説明動画(Iijimaさん作成)

試行運用後のアンケートでは、約7割のメンバーが「協会内に今あるタスクややるべきことを把握できる」、「タスクの進捗状況がわかりやすい」、「協会バックログチームのメンバー内の認識の共有がしやすい」、「関連ドキュメントや成果物をまとめて管理できる」と答え、約9割が「今後も使い続けて良いと思う」と回答。

こうした反応を受け、2024年7月末にタスクボードの正式導入を提案し、承認されました。

そして2024年8月から、「タスクボードの運用体制整備プロジェクト」として本格的にスタートしました。

プロジェクト体制と進め方

このプロジェクトには、会社員、学生、子育て中の方、自営業の方など、多様なバックグラウンドを持つ5人が参加しました。

2〜3週間に1回のペースでミーティングを行い、約半年間かけてタスクボードの運用体制を整備しました。

定例ミーティングには、その時々で関心を持った人が参加することもあり、多様な視点が加わることで議論が広がり、新しい取り組みのきっかけになりました。

当初、私は「タスクボードの運用ルールを明確にして周知すれば十分」と考えていましたが、

メンバーと試行錯誤していく中で、それだけでは足りないことに気づきました。

運用ルールを整理していく中で、自然にタスクボードについての質問や共同作業が生まれ、それらを通じて仲間との関係も深まりました。

そうして育まれた「安心して参加できる雰囲気」があったからこそ、ミーティングへの参加や発言がしやすくなり、オンボーディングページやWiki整備、Discord導線改善など、新しい仕組みが次々と生まれていきました。

こうして、単なる「タスク管理ツールの整備」は、やがて「DAOの運営を支える土台づくり」へと進化していきました。

主な成果

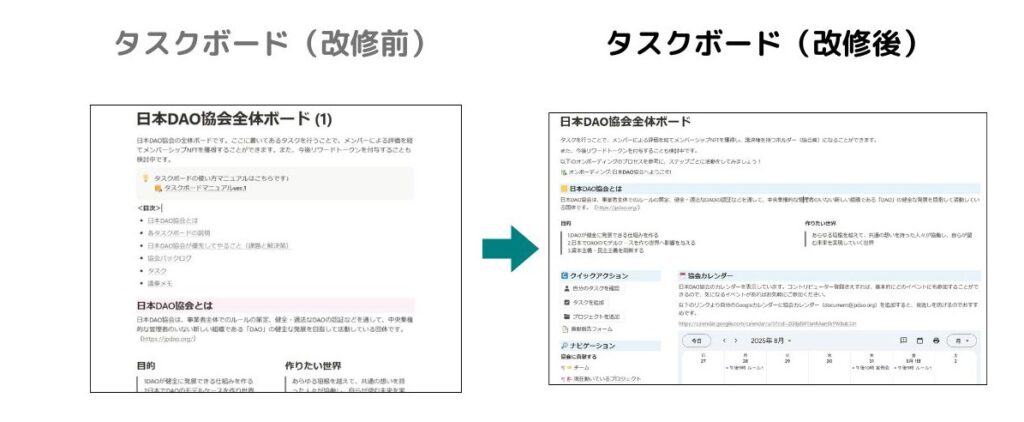

タスクボードのUI改善

参加者が迷わず使えるよう、タスクボードの構造や言葉づかいを整理し、誰でも投稿・参照しやすい状態にしました。

- トップページの構成・導線の整理

- わかりやすい名称・表記への見直し(例:協会バックログ→プロジェクト)

- 投稿テンプレートの整備

図3:タスクボードの改修のビフォーアフター

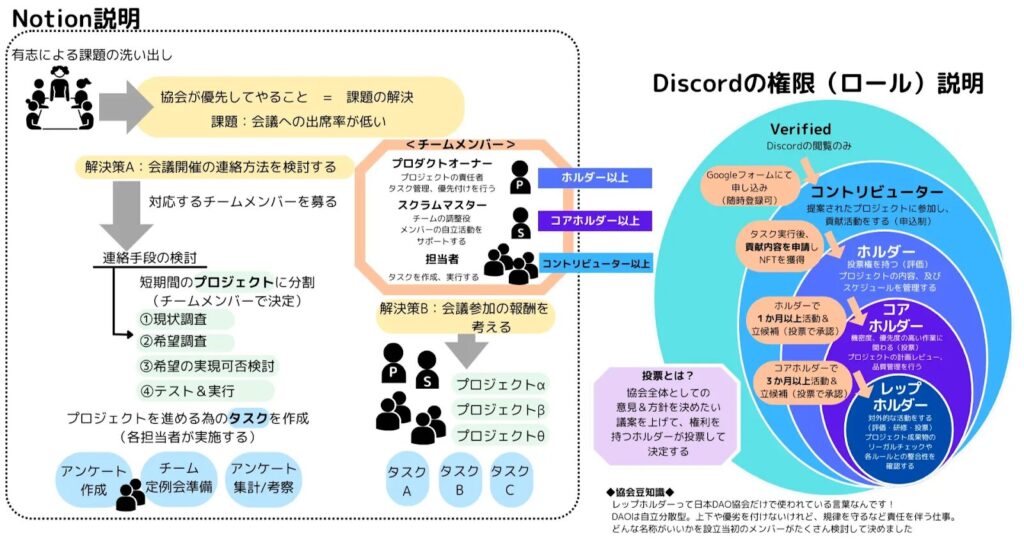

オンボーディング環境の整備

新しく入った人が自然に関われるよう、参加導線やマニュアルを整えました。

- オンボーディングページ(初心者向けガイドページ)の整備

- Discord導線の改善

- 定期的なオンボーディング会の開催※現在は不定期

図4:初心者向けタスクボード・Discordの権限の説明(aosan作成)

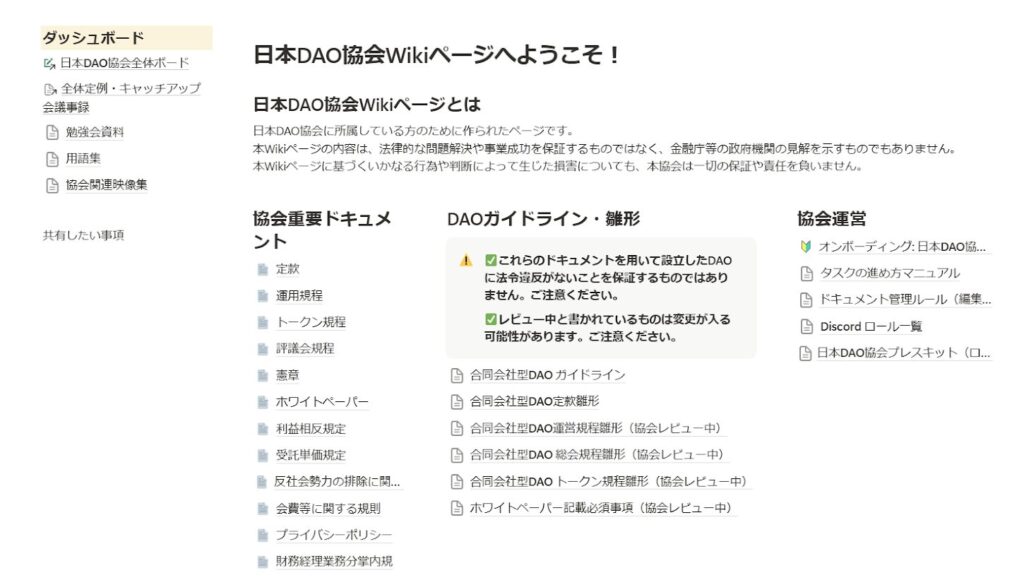

ナレッジの集約

協会内の情報を集約し、誰でも確認しやすいようにしました。

- 協会全体のドキュメントを管理するWikiページを整備

図5:日本DAO協会Wikiページ(Ayaseさん作成)

派生プロジェクトや新規貢献者の誕生

今回の取り組みから新たな活動が生まれ、自律的に動くメンバーも増えました。

- 新規参加者による新規プロジェクトの立ち上げ(協会メンバーインタビューや合同会社型DAO勉強会など)

- 協会運営を支えるコア貢献メンバーが複数誕生

一緒に活動したメンバーの声

一緒に活動したメンバーの声を一部ご紹介いたします。

web3やDAOについては勉強中で本当に日本DAO協会へ貢献できるのか心配でしたが、

今回のタスク管理プロジェクトは「あ、私でもできるかも!」と

思ったことがきっかけで参画しました。

会社や特定のコミュニティとは違い、DAOに興味がある多様な人が訪れるので、

誰が読んでも理解しやすいものを意識しました。

そして自分が日本DAO協会で活動する際に困った点や分からなかった点を

わかりやすく表現するのが難しかったです。

分からない部分は、既存メンバーに聞いたり、意図を確認していくことで

協会への理解も深まりました。

これまではDAO協会の設立メンバーが手探りでルールやタスクを作ってきたため、後から参加した人には全体像がつかみにくい部分がありました。

今回のプロジェクトでは、設立メンバーと後から加わったメンバーが、それぞれの経験や強みを持ち寄り、自発的に「できることをやる」形でタスクを整理し、誰でも関わりやすい環境が整いました。

非中央集権的に、多様なメンバーが協力しながら形作っていくプロセスはまさに DAO 的で、この流れを続けていけば協会の活性化が進むと思います。

DAO協会参加のきっかけは、新しい組織形態としてのDAOに興味があったところ、2023年のWEB3.0イベント(IVS京都)で「DAOと法律実践活用の未来」というテーマのセッションが地元関西であったことでした。

当初は単純に脱サラして専門職ギルドを立ち上げ、DAOの中で自由に経済活動してみたいという思いから、一先ずDAOの要件や仕組みについて学んでみようという動機で、あまり深く考えずに右も左も分からないままDiscordでコントリビューター申請をして、タスクボードのミーティングに参加しました。

協会にはDAOに詳しい方が多く、疑問や意見があれば何でもすることができて、メンバーが増えつつ、アイデアや知識が採用されながら「貢献しやすさ」の仕組みが作られていくのは、見ていて凄いと感じます。特にNOTIONを活用したオンボーディングのプロジェクト推進は本業や個人的な情報整理にも役立ち、スキル面でも得るものが非常に大きかったです。

今後に向けて

優先してやることが決まっていない、貢献を記録するインセンティブが低いなどの理由により、

実際は、今回定めたルールやプロセス通りタスクボードが100%活用されているとはいえません。

しかし、今回の整備で、日本DAO協会をDAOとして非中央集権的に運営していくための土台は整ってきたと感じています。

今後はさらに、以下のような課題に取り組んでいきたいと思います。

- 協会として何を優先して取り組むか?

- 貢献をどう評価・還元していくか?

現在は、「DAOとは何か」「協会の存在意義とは何か」を整理するセッションを実施しつつ、

OSSツール「Toban」を使って、トークンによる貢献の可視化と価値循環の仕組みづくりにも取り組み始めています。

おわりに

はじめは「自分にできること」としてタスクボードをつくることから始めました。その小さな取り組みをきっかけに仲間が集まり、タスクボードの運用体制整備やオンボーディングページの作成、Wiki整備へと広がっていきました。そして気づけば、新しい参加者の提案からプロジェクトまで立ち上がるようになっていました。

振り返ってみると、ただ仕組みを整えただけではなく、その過程で「安心して関われる雰囲気」も一緒に育っていったのだと感じます。

仕組みを整えることでつながりが生まれ、そのつながりが文化を育て、文化がまた参加者の「貢献したい」という気持ちを後押しして次の仕組みができていく。そんな循環が自然に生まれていました。

こうした循環があるからこそ、DAOの活動は持続し広がっていくのだと身をもって知りました。

これからもこの循環を生み出し続けることを大事にしながら、人が自然と動きたくなる場をつくっていきたいと思います。

このコラムを通じて、このような取り組みに関心を持っていただけましたら、

ぜひ日本DAO協会で一緒に、新しい組織のカタチを探っていけたらうれしいです。

最後に、このプロジェクトをここまで進められたのは、一緒に動いてくれた仲間や、温かい言葉をかけてくれた方々のおかげです。

寄り添ってくれる存在がいたからこそ、多くの気づきを得ることができ、自分自身も成長できました。

あらためて、心から感謝しています。

・関連コラム:「動きたいのに、動けない。DAOで感じた見えない壁の正体」

この記事を書いた人

- 日本DAO協会レップホルダー。協会のコミュニティ・組織運営、広報周りを担当。普段はIT企業の会社員として働きながら、新しい組織であるDAOのカタチを探究中。